親が年をとれば病気になって入院する確率も高くなります。

75歳を超えた親が、仮に脳梗塞で入院したらいくらかかるのでしょうか。

脳梗塞の重さにもよりますが、入院は急性期の病院から回復期リハビリ病院へと転移する流れになります。なお、急性期・回復期リハビリ病院への入院できる期間の上限もあります。

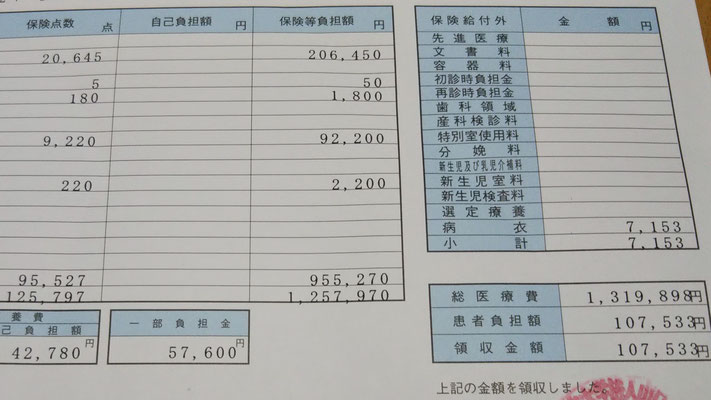

ここで、年金収入240万円(単身世帯:その他には収入なし、所得区分は一般)の親が脳梗塞で倒れ、急性期の病院に入院した場合、1ヶ月の医療費が約120万円かかっても、高額療養費の自己限度額は57,600円です。

ただし、入院時の食事療養費や差額ベット代などは、高額療養費の対象外で全額自己負担になります。食事代(食事療養費)は1食460円ですので1日あたり460円×3食=1,380円です。

例えば、31日間の入院した場合、食事療養費は1日当たり1,380円×31日で42,780円になります。これに医療費の自己負担額57,600円、その他病衣(おむつ代等は除く)が加算されて、おおよそ11万円くらいかかるでしょう(差額ベット代なし)。

次に後期高齢者医療保険加入している一人暮らしの親(住民税非課税:年金収入のみでが80万円以下)の場合は、高額療養費の負担限度額は15,000円(「限度額適用・標準負担額減額認定証」をすでに交付されている場合は、病院の窓口で保険証と一緒に呈示することにより、医療費の支払は、15,000円ですみます)です。

食事代(食事療養費)は1食100円ですので1日あたり100円×3食=300円です。

例えば、31日間の入院した場合、食事療養費は1日当たり300円×31日で9,300円になります。これに医療費の自己負担額15,000円、その他病衣(おむつ代等は除く)が加算されて、おおよそ3万円強(差額ベット代なし)くらいでしょう。(参照:東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ)

このように住民税課税世帯と非課税世帯では自己負担額が異なってきます。

税法上の障害者に該当すると、住民税非課税世帯※1となり、上記と同じ年金収入(240万円)のみでも高額療養費の自己限度額は24,600円となります。

例えば、83歳の親(単身世帯)が脳梗塞で2020年2月に倒れました。税法上の障害者ではありません。親は住民税課税世帯(単身世帯)で所得区分は一般の区分で、高額療養費の自己負担額は上限の57,600円です。

ただし、何年か前から要介護1等であったのですが、「障害者控除対象者認定書」の申請をしていませんでした。親の住んでいる自治体の「障害者控除対象者認定書」の基準は「要介護1以上等」です。

そこで、数年遡って「障害者控除対象者認定書」を申請し、交付を受けた結果、税法上の障害者(住民税課税世帯から住民税非課税世帯になった)となり、2020年3月の入院における高額療養費の負担限度額は24,600円となりました。

※朝日Reライフ 高額療養費制度(高額医療費制度)はどこで申請する? 仕組みと利用方法

※医療費の窓口負担割合は、毎年8月に住民税課税所得と前年の収入により定期的な判定を行っています。なお、判定後に所得更正があった場合、8月1日に遡って再判定します。また、世帯状況のいどうがあった場合、随時、再判定を行います。詳しくは高額療養費などについて小金井市のホームページをご参照ください。Q&Aで分かりやすく記載されています。

一旦、医療費を支払った後に役所で所定の手続きをすれば、数か月後に差額の33,000円が還付されますが、この場合、食事代の差額の還付はありません。※食事代は所得区分が「一般」の場合は、1食460円、住民税非課税(所得区分が「Ⅱ」)の場合は、1食210円になります。

なお、回復期リハビリ病院を退院すると、「在宅介護」、もしくは、「施設介護」の選択となるでしょう。どちらの場合も資金計画を必須です。例えば、施設介護(介護保険施設)の場合の費用についてはこちらをご参照ください。一方、在宅介護の場合、息子さんや娘さんが親御さんと遠くに離れて住んでいると「老老介護」になります。費用とは別の問題も発生します。「介護する人」、「介護になった人」の精神的な部分です。こちらを参照ください。

入院費を大きく左右する差額ベット代とは

上記では、差額ベット代ない場合のケースです。差額ベット代とはどういったものでしょうか?

差額ベット代とは、正式には「特別療養環境室料」といいます。実際の1日あたりの差額ベット代は、厚労省の「主な選定療養に係る報告状況」(平成29年7月1日現在)では以下のようになっています。

1人室 7,837円

2人室 3,119円

3人室 2,798円

4人室 2,440円

平均 6,188円

例えば、10日間個室に入ると、平均で約6万円強は上乗せ金額になります。全額が自己負担となり、入院日数が長期化すると費用負担が重くのしかかってきます。

また、私が経験したケースでは、親が入院したときの次のように言われました。「大部屋が満床なので、個室しかありません。個室に入ることを同意しないのであればどうしますか?」一瞬困りましたが、(病室が満床であり、病院側の都合で個室に入った場合には、差額ベット代を支払う必要はありません。ただし、同意をした場合は、支払う必要があります)通知を思い出し、一応事務方と上記の通知について確認を求めました。

結果、差額ベット代は「必要なし」となりました。担当の方が言われていたのは「感染症の場合」のみに差額ベット代は必要ないが、満床の場合には該当しないとの認識でした。もし、このような状況で差額ベット代を請求された場合、一度確認を求めることをお勧めします。

※1 住民税非課税の要件は?

「住民税非課税」とは、どのような方が該当するのでしょうか。具体的には、「均等割」・「所得割」がともにかからない方で、以下1~3区分になります。

1:生活保護法による生活扶助を受けている方

2:障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下

(給与所得者の場合は、所得税法別表第五により年収204万4千円未満)の方

3:前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方

- 扶養家族がいない場合

• 1級地 基本額45万円

• 2級地 基本額41.5万円

• 3級地 基本額38万円

• 扶養家族がいる場合

• 1級地 基本額35万円×世帯人員数+10万円+加算額21万円

• 2級地 基本額31.5万円×世帯人員数+10万円+加算額18.9万円

• 3級地 基本額28万円×世帯人員数+10万円+加算額16.8万円

※世帯人員数とは本人、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の合計額。

※非課税の判定は1月1日の現況によって判断。

まとめ

突然の入院や介護が必要になった際、思いがけない費用がかかることがあります。

しかし、医療費には高額療養費制度があり、所得状況などに応じた上限額内で抑えられる可能性があります。

特に個室希望などの差額ベッド代が発生する場合には、事前にその分を準備しておくことが大切です。

退院後、介護は在宅で行うのか、施設を利用するのか、選択肢を検討することになりますが、施設選びには公的施設と民間施設で大きな費用差があります。

民間施設の場合、契約内容などに不安があれば、当事務所のサポートを受けることで、スムーズに選定を進められます。

また、親が健康寿命を迎える前に、銀行口座や生命保険の整理を進め、万が一に備えることも重要です。

認知症に備えて任意後見制度や民事信託を活用することで、財産管理を円滑に進め、親の介護費用を親の財産から捻出することが可能になります。

これにより、子供が介護費用を負担するリスクを軽減でき、将来に向けて安心した生活を実現できます。

介護や財産管理に関する不安をお持ちの方は、早めに対策を講じることが重要です。

当事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なアドバイスを提供し、明確な道筋を一緒に考えます。

「今すぐにでも解決したい不安がありますか?」その場合、ぜひ、当事務所にご相談ください。

初回20分の無料相談や期間限定の無料相談も実施中ですので、この機会にぜひご相談ください。

早めに行動を起こすことで、将来の不安を減らすことができます。

お気軽にお問い合わせください。

また、介護や生活に関するさまざまなテーマについて、介護ポストセブンでも取り上げています。こちらの記事もぜひご覧ください。

メディア掲載実績

私のコメントや情報提供を行った記事が、以下のメディアに掲載されています。詳しくはこちらをご覧ください。

親の介護、準備できていますか?チェックリスト10

「親が後期高齢者になったけど、何を準備すればいいかわからない…」

そんな方のために、今すぐできるチェックリストをご用意しました!

✅ 親の年金額と貯蓄額を把握している

✅ 親が要介護になった場合、どのくらいの費用がかかるか試算したことがある

✅ 介護費用をどこから出すのか決めている(親の資産・子どもの援助など)

✅ 親の銀行口座や財産を管理する方法(家族信託・成年後見など)を考えている

✅ 親が認知症になったときの財産管理・手続きをどうするか決まっている

✅ 介護施設に入る場合の費用や条件を調べたことがある

✅ 介護費用の公的支援制度(高額介護サービス費・税控除など)を理解している

✅ 兄弟姉妹と介護費用や負担について話し合ったことがある

✅ 介護が必要になったとき、誰が主に対応するのか家族で合意している

✅ 親と「介護が必要になったときの希望」について話したことがある

✅ 5つ以下の方へ

介護費用や生前対策が不十分な可能性があります。

いざというときに困らないために、今のうちに対策を進めましょう!

関連記事